皮毛业是在蒙古行的带动下发展起来的,在包头经济的发展中占有主导地位。有“皮毛一动百业兴”之说。皮毛牲畜业原为同行业,因营业的发展迅速,毛与皮、皮毛与牲畜开始分业经营。也有不分业的,如天顺恒、双顺恒等。分业经营的皮毛店属行栈性质,一方面留住客商,一方面代客买卖、存放、转运。货物的来源,有的来自蒙古行商贩,有的来自甘、宁、青、新西路客商,有的来自伊克昭盟和安、定、靖三边的边客;也有的是小皮毛贩子从农牧区收来转卖给皮毛店的。外地客商随同货物住在店内,待价出售,出售后店方收取佣金,佣金普遍为二分。

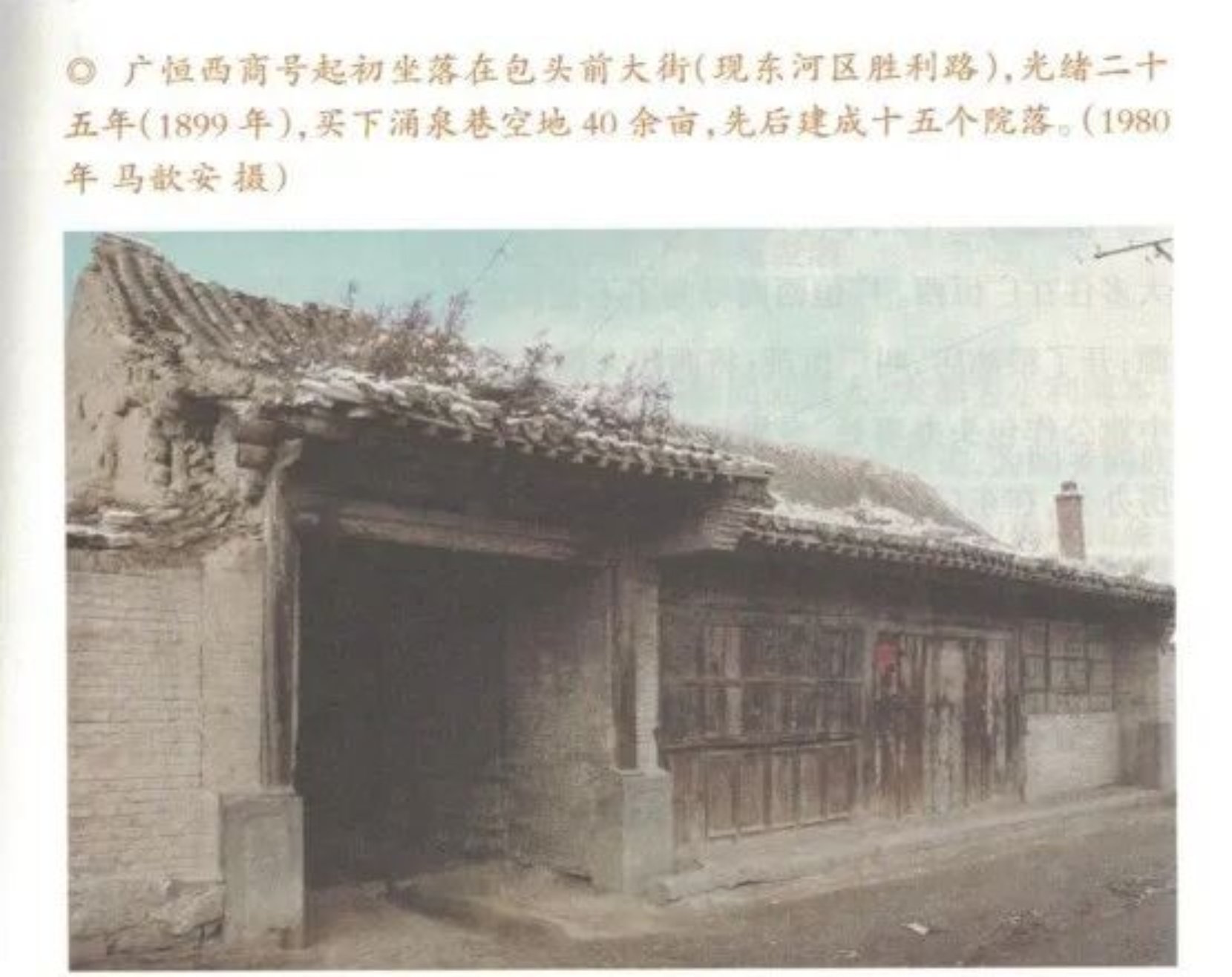

包头最早专营皮毛的是公义店,于道光八年(1828年)开业,光绪六年(1880年)分三家,即明远堂、公义店、恒义德。在光绪年间先后开业的有广义公、天源恒、广恒西、义同厚等。后来营业最好、资金最大的是广恒西。广恒西光绪十九年开业时,资金只有5850两白银,经营皮毛与牲畜,头三年结账就盈利五万两银子,以后每年佣金收入都达六万两白银。截至1938年,包头大小皮毛店共有25家,合计资金十余万元,职工约七百余人。广恒西因财多店大,其经理董五三、覃锡树曾先后担任包头商会会长。

据统计,民国12年京包铁路通车后,在皮毛贸易方面,包头与天津的汇兑总额每年即达两千多万元。民国25年(1936年),绒毛集中在包头销售的总量为2617万斤,其中绵羊毛35万斤,白山羊毛3万斤,白山羊绒10万斤,驼毛710万斤,民国24年皮张的销量为:绵羊皮5.693万张,山羊皮8.4978万张,羔子皮 10.7613万张,牛皮911万张,马皮575万张,骡子皮7万张,总计,各旗县在包头集散的大皮约2100万张(《包头史料荟要》第七期)。皮毛业的发展大大促进了我国西北地区和内地的贸易,促进了包头经济的发展和市场繁荣。